新しい年を迎えて1カ月。皆様はどうお過ごしですか?お正月にお餅をたくさん食べた方もいると思います。毎年のように高齢者の「お餅を詰まらせた」ニュースを目にするのもこの時期です・・今月は摂食嚥下について解説していこうと思います★

正しく噛む・飲み込むが出来ていますか?

私たちは普段、食べたり飲んだりしたものが胃に届くまでのプロセスを意識しながら食事をすることはほとんどありません。

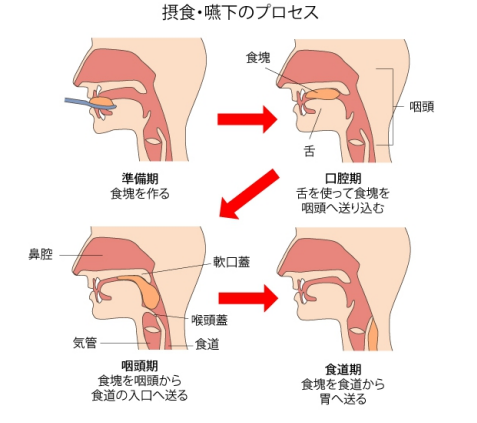

準備期

食べ物を認識し、においを確かめて、口の中に運びます。口の中では唾液、舌運動、咀嚼によって食べ物の塊(食塊)が作られます。

口腔期

食塊は舌の運動によって口腔から咽頭に送り込まれます。

咽頭期

食塊はさらに先に進み、気管と食道の分岐に差し掛かります。気管は空気が出入りするために常に開かれ、食道はリングのような形をした輪状咽頭筋によって閉じられています。食塊が運ばれてくると、喉頭蓋(こうとうがい)が動いて気管の入り口を閉じます。同時に、輪状咽頭筋が緩み、食塊は食道の方に入っていきます。

食道期

食塊は食道から胃に送り込まれます。

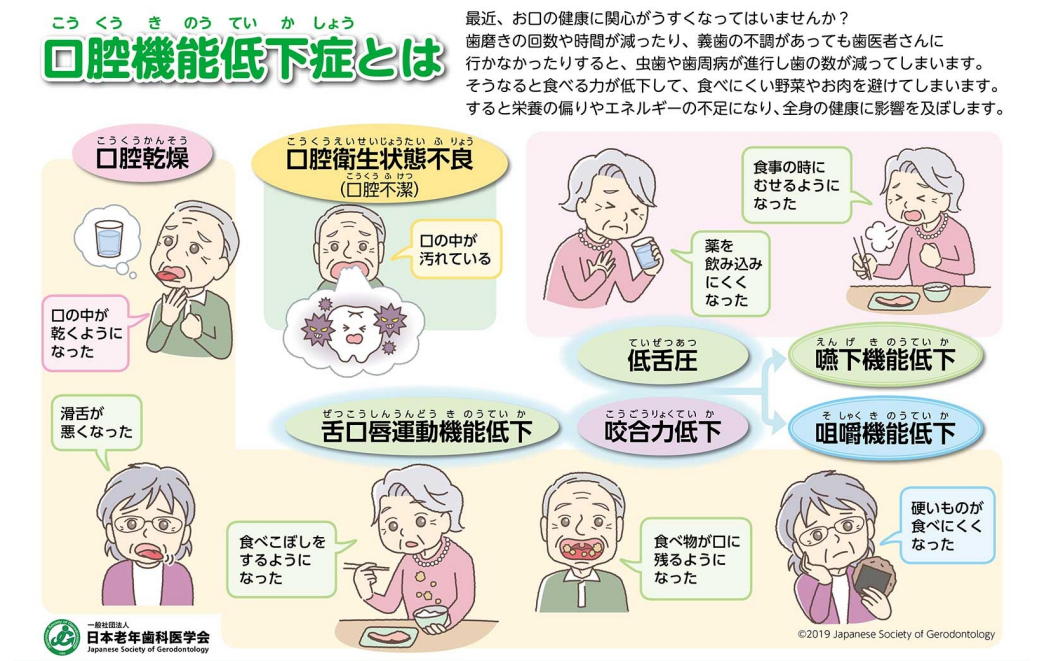

このように、嚥下は、のどの筋肉や神経の絶妙な連携によって行なわれています。加齢とともに筋力の低下や唾液の分泌低下が起こり、神経の働きも鈍るため、高齢になると食事中にむせたり(誤嚥)、食べこぼしたりする嚥下障害が起こりやすくなります。

口腔機能低下症

摂食・嚥下障害の患者さんでは、摂食・嚥下のプロセスの「口腔期」の障害が占める割合が高くなっています。特に、加齢によって失われる歯は多くなります。残存する歯の数が多いほど咀嚼力があり、食塊の形成に必要な咬合力(噛む力)も整っています。

当医院では下記の内容をまずスクリーニングして、各種検査をさせていただいております。気になる項目が当てはまったら、お気軽にスタッフへお申し付けください。

□食事中にむせることがある

□ 口の中に唾液がたまる

□ 飲み込むのに苦労することがある

□ 固いものが噛みにくい

□ 舌に白い苔のようなものがついている

作成者:佐々木